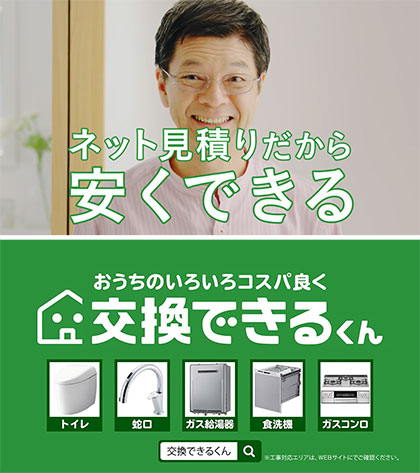

住宅設備機器のECを手掛けている交換できるくんでは、ウェブ広告のほか、直近ではブランド認知の拡大に向けたテレビCMの活用を強化している。同社の顧客層のボリュームゾーンでもある住宅世帯主の50代などを中心に訴求していき、通販型の住宅設備機器交換という新たなビジネスモデルの定着を図っていく考え。

同社の2025年3月期の連結業績は、売上高が前年比36.1%増の102億9200万円で、今期は前年比18.5%増の122億円を計画している。順調に売り上げが拡大する中で、重要な課題として掲げているのは認知度の拡大だ。

同社の2025年3月期の連結業績は、売上高が前年比36.1%増の102億9200万円で、今期は前年比18.5%増の122億円を計画している。順調に売り上げが拡大する中で、重要な課題として掲げているのは認知度の拡大だ。

同社では住宅を購入して、設備機器の更新時期を迎える50代前後が顧客層のボリュームゾーンとなっている。これらの世代の人たちのスマホ利用が増えているため、ネットを通じた交換サービスという新たなビジネスモデルに関して、その利用ハードルは年々下がってきていると見ている。時代とともに顧客が増えていく可能性を十分に考えているが、「もっと早い段階でシェアを取っていきたいので、どれだけ安心して使えるサービスであるかということをいかに早く、多く認知させるかが非常に重要であり、今の最大の経営課題の一つ」(佐藤浩二副社長)と語る。

テレビCMについては2年ほど前から力を入れていて、昨年まではスポットも多かったが、今年からはスポンサーの方が多くなっているという。出稿先は全国放送もあるが、基本的にはCM放送のターゲットとしているのは関東エリアが中心。見込み顧客のボリュームがあり、伸びしろも大きい地域として位置付けている。

住宅設備機器は消費財とは異なり、常に買い回すものではないため、CMの効果として、タイミング的にニーズがある人は反応するものの、そうでない人はアクションをとることは少ない。しかしながら、「テレビCMに関してはダイレクトの反響を得るというよりかは、やはり当社の社名やサービスの認知度を浸透させていく効果としてやっている」(同)と説明。顧客層の年齢も高く、テレビでの訴求が大きく響く世代でもあることから、SNSなどよりも優先して利用していく方針だ。

直近では、広告宣伝自体への投資額も売り上げに対しての比率が拡大している。とは言え、「上場している観点から、投資できる金額はある程度配慮しなければいけない部分だと思うので、そこが難しいところではないか」(同)とし、利益を残しながら最適な形で投資できるバランスを模索している。

なお、認知度向上以外の課題として、長期的な視点では、工事を担当する職人の確保といったことも考えられるが、「当社が成長していく範囲に関して直近では、あまり課題にはならないという見方。部材価格の値上げなども、当社だけが上がるということではなく、世の中全般で上がっているものなので」(同)とした。

住宅設備機器は嗜好品ではなく、壊れてしまえば必ず買い替えなくてはいけないものであるため、何かヒット商品が出てきて急激に伸びるということはないが、その分、急に落ちるということもなく、今後も需要は安定していくという。

住宅設備機器の単品交換は、オンラインを通じた通販型のビジネスモデルが今後の主流になると見ているが、現状、この手法が飛躍的に進まない理由には難易度の高さもあるとする。住宅設備機器のメーカーも、これまで長年活用していた実店舗を通じた既存の商流や販路がまだまだ根強い部分もあるため、大胆に通販型だけに舵を切ることは難しい側面があると言えそうだ。

また、消費者にとっては、認知の低さやリフォーム業界での一部の悪質な業者に対する不信感というものも存在している。「こうした部分が払拭されていき、『交換できるくん』というものがブランド化されれば、一気に(通販型に)流れていくだろう」(佐藤副社長)と説明。テレビCMのような多くの視聴者に呼び掛けられるマス広告を活用した露出戦略はその柱となる方法の一つでもあり、今後も有効な手段として運用していく考え。

住宅設備機器のECを手掛けている交換できるくんでは、ウェブ広告のほか、直近ではブランド認知の拡大に向けたテレビCMの活用を強化している。同社の顧客層のボリュームゾーンでもある住宅世帯主の50代などを中心に訴求していき、通販型の住宅設備機器交換という新たなビジネスモデルの定着を図っていく考え。

同社では住宅を購入して、設備機器の更新時期を迎える50代前後が顧客層のボリュームゾーンとなっている。これらの世代の人たちのスマホ利用が増えているため、ネットを通じた交換サービスという新たなビジネスモデルに関して、その利用ハードルは年々下がってきていると見ている。時代とともに顧客が増えていく可能性を十分に考えているが、「もっと早い段階でシェアを取っていきたいので、どれだけ安心して使えるサービスであるかということをいかに早く、多く認知させるかが非常に重要であり、今の最大の経営課題の一つ」(佐藤浩二副社長)と語る。

テレビCMについては2年ほど前から力を入れていて、昨年まではスポットも多かったが、今年からはスポンサーの方が多くなっているという。出稿先は全国放送もあるが、基本的にはCM放送のターゲットとしているのは関東エリアが中心。見込み顧客のボリュームがあり、伸びしろも大きい地域として位置付けている。

住宅設備機器は消費財とは異なり、常に買い回すものではないため、CMの効果として、タイミング的にニーズがある人は反応するものの、そうでない人はアクションをとることは少ない。しかしながら、「テレビCMに関してはダイレクトの反響を得るというよりかは、やはり当社の社名やサービスの認知度を浸透させていく効果としてやっている」(同)と説明。顧客層の年齢も高く、テレビでの訴求が大きく響く世代でもあることから、SNSなどよりも優先して利用していく方針だ。

直近では、広告宣伝自体への投資額も売り上げに対しての比率が拡大している。とは言え、「上場している観点から、投資できる金額はある程度配慮しなければいけない部分だと思うので、そこが難しいところではないか」(同)とし、利益を残しながら最適な形で投資できるバランスを模索している。

なお、認知度向上以外の課題として、長期的な視点では、工事を担当する職人の確保といったことも考えられるが、「当社が成長していく範囲に関して直近では、あまり課題にはならないという見方。部材価格の値上げなども、当社だけが上がるということではなく、世の中全般で上がっているものなので」(同)とした。

住宅設備機器は嗜好品ではなく、壊れてしまえば必ず買い替えなくてはいけないものであるため、何かヒット商品が出てきて急激に伸びるということはないが、その分、急に落ちるということもなく、今後も需要は安定していくという。

住宅設備機器の単品交換は、オンラインを通じた通販型のビジネスモデルが今後の主流になると見ているが、現状、この手法が飛躍的に進まない理由には難易度の高さもあるとする。住宅設備機器のメーカーも、これまで長年活用していた実店舗を通じた既存の商流や販路がまだまだ根強い部分もあるため、大胆に通販型だけに舵を切ることは難しい側面があると言えそうだ。

また、消費者にとっては、認知の低さやリフォーム業界での一部の悪質な業者に対する不信感というものも存在している。「こうした部分が払拭されていき、『交換できるくん』というものがブランド化されれば、一気に(通販型に)流れていくだろう」(佐藤副社長)と説明。テレビCMのような多くの視聴者に呼び掛けられるマス広告を活用した露出戦略はその柱となる方法の一つでもあり、今後も有効な手段として運用していく考え。