auコマース&ライフ(auCL)が運営する仮想モール「auPAYマーケット」が冴えない。出店店舗からは流通額伸び悩みの声が聞こえてくるとともに、4月に行われた出店料の事実上値上げも不興を買っている。また、レストラン・宿泊・エンターテインメントなどを提供していた「体験型等購入サービス」も2024年9月で終了。流通総額では「メルカリShops」の足音も迫る中、今後どのように独自性を打ち出していくのか。

「売れているモールならまだしも、土台が全くできていないモールに言われるとかなり厳しいね」。同モールが4月より実質的に月額料金を値上げすることへの、大手出店者Aの直截な感想だ。かつては販促費をかなり投入していた同モールだが、近年はモール負担で配布するクーポンも減った。この出店者は「あまり(モールの)やる気が感じられないので、撤退する店舗も増えるかもしれない」と漏らす。

同モールは4月から実質値上げした。月額利用料5280円の「シンプル出店プラン」を廃止。決済手数料込みの成約料となる「コミコミ出店プラン(スタンダード)」(月額費用1万780円)と、メールマガジン配信オプションを付加した「コミコミ出店プラン(プレミアム)」(同2万1780円)の2プランとした。

大手出店者Bは「auPAYマーケットは、『Ponta経済圏』の顧客が一定数購入してくれるのがメリット。これまでは他モールと比べて比較的安い価格で販売できていたわけだが、(実質値上げにより)他モールと同じような売価にせざるを得ない。経済圏の顧客がこのモールで買う理由は圧倒的に売価だったので、今後の動向を不安視している」と漏らす。

一方、大手出店者Cは「実質値上げが痛いのは事実。担当者に『なんとか料金面で優遇してもらえないか』と掛け合っている」と苦笑いしながらも「仮に撤退する店舗が相次ぐとなれば、残った店舗にとってはモール内でシェアを拡大するチャンスでもある」と前向きに受け止める。

大手ショッピングカート会社の幹部は、顧客であるEC企業の動向について「アマゾンや楽天市場は好調に推移しているが、auPAYマーケットの流通額は厳しい企業が多い」と明かす。4月の値上げを機に、撤退する企業も少なくなかったという。

「39」不評も

auCLの八津川博史副社長は「前期も流通総額は増加した」としながらも、「マクロ的に見ると、コロナ禍以降、ECから実店舗への購買行動の揺り戻しがあるとともに、昨今の物価高を受けて、生活防衛的な色合いが強まっており、厳しいカテゴリーもある」と明かす。

KDDIグループが「Ponta経済圏」を強化する中、同モールも共通ポイント「Ponta」を武器に拡大を図っているわけだが「(ポイント施策は)一定の効果はあるが、逆風のジャンルに関しては伸びが鈍化傾向にある」(八津川副社長、以下同)という。足元では、食品関連が厳しい状況だ。また、「楽天市場などと比べると、単価が高い商材の動きがあまり良くないと店舗から指摘を受けることもある」とする。

さらに同モールは3月1日、同一店舗において3980円以上の購入で送料が無料となる制度「サンキュー配送」を導入。これまで、有料会員制度「Pontaパス」会員限定で、対象商品を送料無料としていたほか、あわせ買い対象商品については、合計2000円以上で送料無料にするといった特典を提供していた。

そのため、食品関連を中心に、送料無料バーを3980円へ引き上げたことで、動きが悪くなっている店舗もあるようだ。食品を扱う先の大手出店者Bでは「ある程度の離脱は予想していて、30%ほどの売り上げ減もありえるのではないか」とみている。

家電などを扱う大手出店者Dは、サンキュー配送に対し「楽天市場でも3980円で送料無料になる施策がすでに導入されているので、送料が無料となるラインを合わせること自体は難しくない」としながらも、「楽天の後追いをしているだけで、auとしての戦略が見えてこない。『公正取引委員会の楽天に対する調査も終わり、ほとぼりが覚めたから同じことをやってみた』というだけに感じる」と酷評する。楽天市場が売り上げの中心という同店。「楽天だけに依存するのは危険だが、auPAYマーケットが保険になるかというと、それは成り立たない。現状の売り上げだと出店している意味があまりない」と断じる。

さらに昨年9月には、レストラン・宿泊・エンターテインメントなどを提供していた「体験型等購入サービス」が終了した。auCLは、コト系商材のタイムセールサイトを運営するルクサと、仮想モールを運営するKDDIコマースフォワードが合併し、2019年4月に発足した会社。ルクサ時代から手掛けてきたコト系商材から撤退することになる。

体験型等購入サービスは21年1月にスタートしたもの。同サービス終了について、八津川副社長は「コロナ禍の影響もあり判断が難しかったが、集中と選択の結果だ。物販とふるさと納税に経営資源を集約すべきという判断をした」と説明。コロナ禍が終わってコト系商材の需要は戻っているものの、プレイヤー間の競争が激しくなっている点も影響したという。

「auPAYマーケットは『モノ』を見に来る消費者が多いので、そこにしっかりとフォーカスしていくという意思決定」とするが、八津川副社長は21年の本紙取材(当時は社長)に対し、「モノだけを売っている仮想モールとは違う、『より良いモノ』や『より良いコト』を提案していけるサービスにしていきたい。コト系商材を扱うことで、サービスそのものの価値や表現力引き上げにもつながるのではないか」とコメントしていたわけで、モールを訪れるユーザーのニーズを見誤っていたといえそうだ。

機能面で不備も

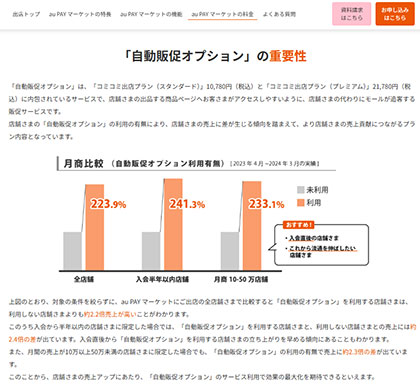

こうした中で4月に出店料を実質的に引き上げたauPAYマーケット。八津川副社長は「確かに基本料金は実質値上げとなるわけだが、『自動販促オプション』を無料で使えるようにしたし、メールマガジンも上位プランなら使い放題になった。費用対効果については以前より良くなっているので、上位店からはポジティブな声が出ている」とメリットを強調する。

とはいえ、支払う料金がこれまでより増える店舗が多いのは事実だ。「物価高など外部環境に対応しなければいけないという背景もある。ただ、それを上回るリターンは提供できるはず」。八津川副社長によれば、値上げを受けて退店した店舗は想定していたよりも少なく、「店舗数もV字で回復できる」と見通している。

サンキュー配送については、従来制度よりも多くの出店店舗が参加。送料無料となる対象商品数は3倍以上に増えた。「楽天市場の後追い」という指摘については「複数モールを運営している店舗が大半。送料無料ラインがバラバラだと、値付けや販促方針が煩雑になるのではないか」と説明。店舗からは「ネガティブな声は少なく、楽天市場と送料無料ラインを合わせることで、あまり手間暇かけずに運営できるようになったという声が多い」という。

一方、低単価商材については動きが悪くなっており、そういった商材を扱っている店舗に関しては売り上げがマイナスとなっている。「セット販売などで、しっかりと3980円のラインに合わせるといった施策を展開している途上。一時的なマイナス要因なので、そこは吸収できるのではないか」。

とはいえ、auPAYマーケットは他の大手仮想モールと比較すると、流通総額の点ではかなり離されているのが実情で、その差は年々広がっているものとみられる。八津川副社長も「カテゴリーにもよるが、総論でいえば他モールよりも成長率の面では乏しい」と認める。大手出店者Cのように「auユーザーの数を考えると、モールとしてのポテンシャルはあるのでないか」とみるEC企業はあるが、いくら「自動販促オプションを使えば以前より売れるようになる」といっても、ユーザーの母数が少なく、今後の成長もあまり見込めないとなれば、注力するEC企業もなかなか増えてこないだろう。

また、モールの機能面でも他モールより劣っているのは否めない。八津川副社長は「商品マスターを持っている企業が、APIやCSVで流し込むことで商品登録をしようとしたり、ベンダーのツールを使ってマルチにモールをマネジメントしようとしたりした場合、タグや文字数などで引っかかってしまい、うまくいかないことがある」と話す。そのため、新規出店店舗が全商品を登録できず、スモールスタートを余儀なくされるケースも少なくない。auCLでも機能改善は進めているものの、「まだまだギャップは残っている」と認める。

独自性打ち出す

課題が山積する中で、やはり今後重要になってくるのは、Ponta経済圏の活用だ。八津川副社長は「昨年auスマートパスプレミアムをPontaパスにリブランドしたので、ローソンとの取り組みを進めていきたい。さらに、Ponta経済圏はリクルートとの連携を強化しているので、こういった点も非常にユニークではないか」と話す。

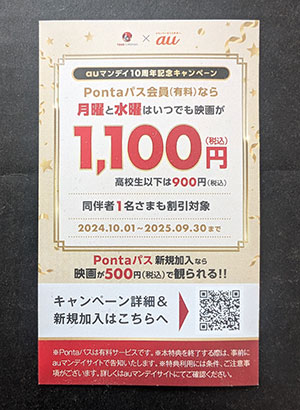

Pontaパスに関しては、TOHOシネマズでの鑑賞料金を月・水曜日に1100円とするキャンペーンを開催するなど、会員取り込みに注力している。ただ、やはり同モールにとって重要になってくるのは、KDDIが資本業務提携を結んだローソンからの顧客取り込みだろう。八津川副社長は「コンビニチェーンと通販サイトが密に連携している事例は他にないので、auPAYマーケットは非常に面白い立ち位置だと思う。ローソンに来訪する1日1000万人の消費者にどうやって向き合っていくかだ」と強調する。

同社では従前より「経済圏をドライブする仕掛けをローソンと一緒に作っていく」方針を示していた。直近の成果について、八津川副社長は「Pontaパスの会員特典を上乗せするキャンペーン『あげすぎチャレンジ』において、ローソンでの特典と当モールの特典が並ぶような位置づけにされているので、モールの知名度自体は上がっているのではないか。Ponta関連のサービスから新規顧客は取り込めている」としながらも、「Pontaアプリと、より密な取り組みをしていく必要はあるだろう」と課題を口にする。

もちろん、1000万人の来訪者から数%でもモールに誘導することができれば、流通総額は大きく向上する。とはいえ、コンビニ来訪者のモチベーションは、必ずしもECには向いていない。八津川副社長は「ローソン、auPAYマーケット双方にとってハッピーなやり方を考えなければいけないので、しっかりと煎じ詰めたい」と語る。

「ユニークな体験価値を提供できるモールを目指し、MD軸とサービス軸で磨き上げていきたい」と意気軒昂な八津川副社長。とはいえ、成長率では他モールに遅れを取っているのも確か。「成長率は消費者からの通知表のようなもの。EC市場の成長率よりも低いとしたら、消費者から指示してもらえていないということ」。ローソンとの連携をテコに、「売れるモール」であることを出店店舗に示せるかどうか。結果が求められそうだ。

同モールは4月から実質値上げした。月額利用料5280円の「シンプル出店プラン」を廃止。決済手数料込みの成約料となる「コミコミ出店プラン(スタンダード)」(月額費用1万780円)と、メールマガジン配信オプションを付加した「コミコミ出店プラン(プレミアム)」(同2万1780円)の2プランとした。

大手出店者Bは「auPAYマーケットは、『Ponta経済圏』の顧客が一定数購入してくれるのがメリット。これまでは他モールと比べて比較的安い価格で販売できていたわけだが、(実質値上げにより)他モールと同じような売価にせざるを得ない。経済圏の顧客がこのモールで買う理由は圧倒的に売価だったので、今後の動向を不安視している」と漏らす。

一方、大手出店者Cは「実質値上げが痛いのは事実。担当者に『なんとか料金面で優遇してもらえないか』と掛け合っている」と苦笑いしながらも「仮に撤退する店舗が相次ぐとなれば、残った店舗にとってはモール内でシェアを拡大するチャンスでもある」と前向きに受け止める。

大手ショッピングカート会社の幹部は、顧客であるEC企業の動向について「アマゾンや楽天市場は好調に推移しているが、auPAYマーケットの流通額は厳しい企業が多い」と明かす。4月の値上げを機に、撤退する企業も少なくなかったという。

「39」不評も

auCLの八津川博史副社長は「前期も流通総額は増加した」としながらも、「マクロ的に見ると、コロナ禍以降、ECから実店舗への購買行動の揺り戻しがあるとともに、昨今の物価高を受けて、生活防衛的な色合いが強まっており、厳しいカテゴリーもある」と明かす。

KDDIグループが「Ponta経済圏」を強化する中、同モールも共通ポイント「Ponta」を武器に拡大を図っているわけだが「(ポイント施策は)一定の効果はあるが、逆風のジャンルに関しては伸びが鈍化傾向にある」(八津川副社長、以下同)という。足元では、食品関連が厳しい状況だ。また、「楽天市場などと比べると、単価が高い商材の動きがあまり良くないと店舗から指摘を受けることもある」とする。

さらに同モールは3月1日、同一店舗において3980円以上の購入で送料が無料となる制度「サンキュー配送」を導入。これまで、有料会員制度「Pontaパス」会員限定で、対象商品を送料無料としていたほか、あわせ買い対象商品については、合計2000円以上で送料無料にするといった特典を提供していた。

そのため、食品関連を中心に、送料無料バーを3980円へ引き上げたことで、動きが悪くなっている店舗もあるようだ。食品を扱う先の大手出店者Bでは「ある程度の離脱は予想していて、30%ほどの売り上げ減もありえるのではないか」とみている。

家電などを扱う大手出店者Dは、サンキュー配送に対し「楽天市場でも3980円で送料無料になる施策がすでに導入されているので、送料が無料となるラインを合わせること自体は難しくない」としながらも、「楽天の後追いをしているだけで、auとしての戦略が見えてこない。『公正取引委員会の楽天に対する調査も終わり、ほとぼりが覚めたから同じことをやってみた』というだけに感じる」と酷評する。楽天市場が売り上げの中心という同店。「楽天だけに依存するのは危険だが、auPAYマーケットが保険になるかというと、それは成り立たない。現状の売り上げだと出店している意味があまりない」と断じる。

さらに昨年9月には、レストラン・宿泊・エンターテインメントなどを提供していた「体験型等購入サービス」が終了した。auCLは、コト系商材のタイムセールサイトを運営するルクサと、仮想モールを運営するKDDIコマースフォワードが合併し、2019年4月に発足した会社。ルクサ時代から手掛けてきたコト系商材から撤退することになる。

体験型等購入サービスは21年1月にスタートしたもの。同サービス終了について、八津川副社長は「コロナ禍の影響もあり判断が難しかったが、集中と選択の結果だ。物販とふるさと納税に経営資源を集約すべきという判断をした」と説明。コロナ禍が終わってコト系商材の需要は戻っているものの、プレイヤー間の競争が激しくなっている点も影響したという。

「auPAYマーケットは『モノ』を見に来る消費者が多いので、そこにしっかりとフォーカスしていくという意思決定」とするが、八津川副社長は21年の本紙取材(当時は社長)に対し、「モノだけを売っている仮想モールとは違う、『より良いモノ』や『より良いコト』を提案していけるサービスにしていきたい。コト系商材を扱うことで、サービスそのものの価値や表現力引き上げにもつながるのではないか」とコメントしていたわけで、モールを訪れるユーザーのニーズを見誤っていたといえそうだ。

機能面で不備も

とはいえ、支払う料金がこれまでより増える店舗が多いのは事実だ。「物価高など外部環境に対応しなければいけないという背景もある。ただ、それを上回るリターンは提供できるはず」。八津川副社長によれば、値上げを受けて退店した店舗は想定していたよりも少なく、「店舗数もV字で回復できる」と見通している。

サンキュー配送については、従来制度よりも多くの出店店舗が参加。送料無料となる対象商品数は3倍以上に増えた。「楽天市場の後追い」という指摘については「複数モールを運営している店舗が大半。送料無料ラインがバラバラだと、値付けや販促方針が煩雑になるのではないか」と説明。店舗からは「ネガティブな声は少なく、楽天市場と送料無料ラインを合わせることで、あまり手間暇かけずに運営できるようになったという声が多い」という。

一方、低単価商材については動きが悪くなっており、そういった商材を扱っている店舗に関しては売り上げがマイナスとなっている。「セット販売などで、しっかりと3980円のラインに合わせるといった施策を展開している途上。一時的なマイナス要因なので、そこは吸収できるのではないか」。

とはいえ、auPAYマーケットは他の大手仮想モールと比較すると、流通総額の点ではかなり離されているのが実情で、その差は年々広がっているものとみられる。八津川副社長も「カテゴリーにもよるが、総論でいえば他モールよりも成長率の面では乏しい」と認める。大手出店者Cのように「auユーザーの数を考えると、モールとしてのポテンシャルはあるのでないか」とみるEC企業はあるが、いくら「自動販促オプションを使えば以前より売れるようになる」といっても、ユーザーの母数が少なく、今後の成長もあまり見込めないとなれば、注力するEC企業もなかなか増えてこないだろう。

また、モールの機能面でも他モールより劣っているのは否めない。八津川副社長は「商品マスターを持っている企業が、APIやCSVで流し込むことで商品登録をしようとしたり、ベンダーのツールを使ってマルチにモールをマネジメントしようとしたりした場合、タグや文字数などで引っかかってしまい、うまくいかないことがある」と話す。そのため、新規出店店舗が全商品を登録できず、スモールスタートを余儀なくされるケースも少なくない。auCLでも機能改善は進めているものの、「まだまだギャップは残っている」と認める。

独自性打ち出す

課題が山積する中で、やはり今後重要になってくるのは、Ponta経済圏の活用だ。八津川副社長は「昨年auスマートパスプレミアムをPontaパスにリブランドしたので、ローソンとの取り組みを進めていきたい。さらに、Ponta経済圏はリクルートとの連携を強化しているので、こういった点も非常にユニークではないか」と話す。

同社では従前より「経済圏をドライブする仕掛けをローソンと一緒に作っていく」方針を示していた。直近の成果について、八津川副社長は「Pontaパスの会員特典を上乗せするキャンペーン『あげすぎチャレンジ』において、ローソンでの特典と当モールの特典が並ぶような位置づけにされているので、モールの知名度自体は上がっているのではないか。Ponta関連のサービスから新規顧客は取り込めている」としながらも、「Pontaアプリと、より密な取り組みをしていく必要はあるだろう」と課題を口にする。

もちろん、1000万人の来訪者から数%でもモールに誘導することができれば、流通総額は大きく向上する。とはいえ、コンビニ来訪者のモチベーションは、必ずしもECには向いていない。八津川副社長は「ローソン、auPAYマーケット双方にとってハッピーなやり方を考えなければいけないので、しっかりと煎じ詰めたい」と語る。

「ユニークな体験価値を提供できるモールを目指し、MD軸とサービス軸で磨き上げていきたい」と意気軒昂な八津川副社長。とはいえ、成長率では他モールに遅れを取っているのも確か。「成長率は消費者からの通知表のようなもの。EC市場の成長率よりも低いとしたら、消費者から指示してもらえていないということ」。ローソンとの連携をテコに、「売れるモール」であることを出店店舗に示せるかどうか。結果が求められそうだ。